L’existence de barrières à l’entrée fausse systématiquement les mécanismes du marché, même lorsque l’offre et la demande semblent équilibrées. Les ententes, explicites ou tacites, entre entreprises perturbent la formation des prix et compromettent la transparence requise pour un fonctionnement optimal.

La théorie économique ne tolère aucune approximation dans la définition des conditions nécessaires à l’équilibre concurrentiel. Cinq exigences précises structurent l’ensemble, chacune jouant un rôle distinct dans la réalisation de l’efficacité économique.

Pourquoi la concurrence pure et parfaite fascine-t-elle les économistes ?

La concurrence pure et parfaite occupe une place à part dans la pensée néoclassique. Depuis Adam Smith, l’idée d’un marché concurrentiel où chaque agent est price-taker, sans pouvoir d’influencer le prix de marché, stimule toutes les analyses, tous les débats. Walras, Arrow, Debreu : tous ont tenté de modéliser cet équilibre idéal, où la rencontre de l’offre et de la demande conduit à une allocation optimale des ressources.

Cet idéal n’est pas qu’un simple exercice de style pour économistes en chambre. Il offre un fil conducteur, une grille de lecture pour comprendre et anticiper les comportements sur les marchés, bâtir des outils d’analyse et affiner les politiques publiques. Ce modèle irrigue la réflexion sur l’efficacité économique, il permet de quantifier le surplus consommateur et le surplus producteur, ces deux baromètres de la prospérité partagée et d’une économie qui tourne rond.

Tableau : références du modèle

| Économiste | Apport au modèle |

|---|---|

| Adam Smith | Fondation de la liberté des prix et des échanges |

| Walras | Formulation mathématique de l’équilibre général |

| Arrow & Debreu | Formalisation rigoureuse de l’équilibre concurrentiel |

L’attrait du modèle de concurrence pure tient à sa promesse : offrir un équilibre stable, où les forces du marché seules orchestrent une répartition des ressources sans gaspillage ni arbitraire. Ici, la mécanique du marché ne laisse aucune place à la manipulation : chaque agent poursuit son intérêt, et l’ensemble s’ajuste de lui-même, comme mû par une main invisible et implacable.

Les 5 critères essentiels qui définissent une concurrence pure et parfaite

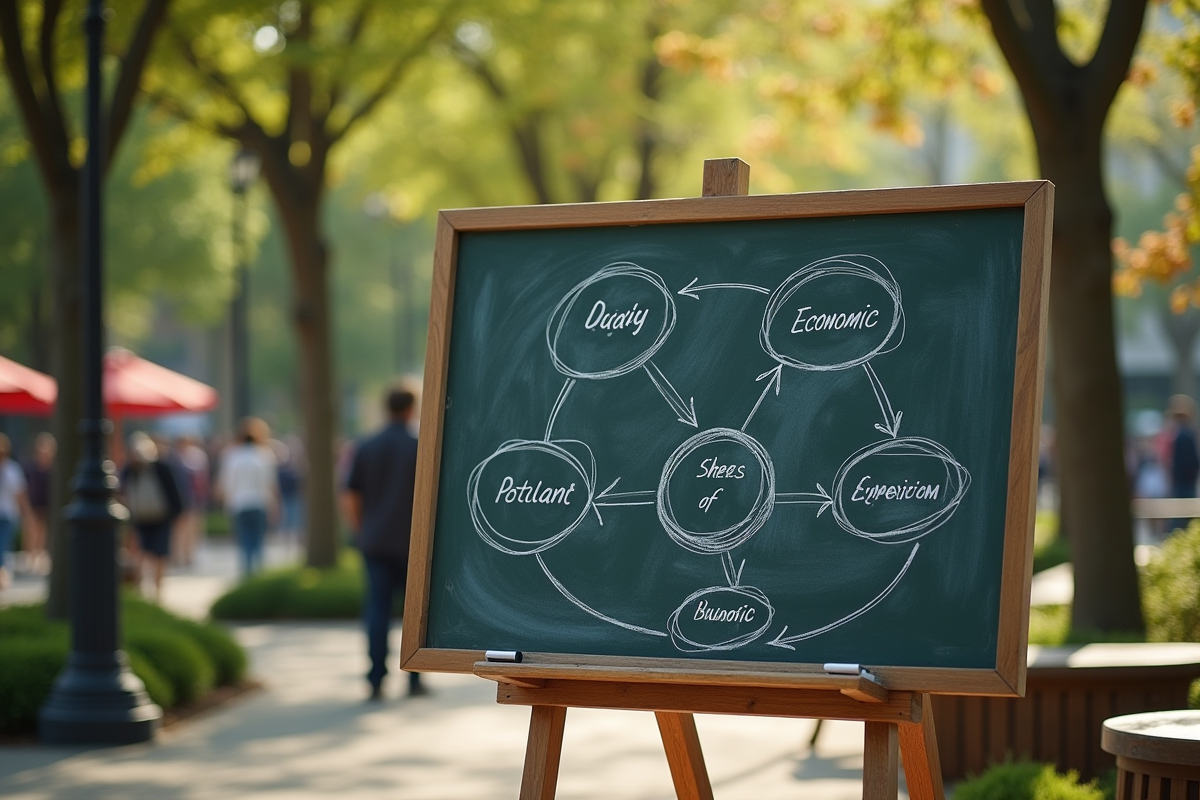

Pour comprendre la logique de la concurrence pure et parfaite, il faut examiner ses cinq piliers fondateurs. Chacun impose des règles précises et compose, ensemble, un marché où la compétition s’exerce sans entraves.

Voici les cinq exigences qui structurent ce modèle :

- Atomicité du marché : Les acteurs sont si nombreux qu’aucun ne pèse sur la fixation du prix. Les décisions d’un producteur ou d’un consommateur s’effacent dans la masse, rendant le marché impossible à manipuler.

- Homogénéité des produits : L’ensemble des biens proposés sont strictement identiques. Seul le prix distingue les offres, toute différenciation, qu’il s’agisse de qualité, de marque ou de service, est bannie du modèle.

- Fluidité du marché : Les entreprises peuvent entrer ou sortir librement, sans coût caché ni obstacle réglementaire ou technologique. La mobilité économique est totale, chaque acteur se déplace sans entrave.

- Transparence de l’information : Tous les participants accèdent immédiatement à l’ensemble des données sur le marché : prix, quantités, qualité. La moindre asymétrie disparaît, chaque décision s’appuie sur une information complète et partagée.

- Libre circulation des facteurs de production : Travail et capital passent d’une activité à l’autre avec une fluidité absolue. Les ressources se dirigent là où leur rendement est maximal, renforçant la dynamique concurrentielle.

Réunies, ces cinq conditions, atomicité, homogénéité, fluidité, transparence et mobilité, composent le socle d’un marché concurrentiel pur. Les prix y révèlent fidèlement la rareté des biens, l’ajustement s’opère sans friction et la concurrence déploie tout son pouvoir d’efficacité.

Quels effets sur le fonctionnement réel des marchés ?

Dans la théorie économique, la concurrence pure et parfaite sert de référence absolue. Son objectif ? Permettre une allocation optimale des ressources et une efficacité économique inégalée. Le prix d’équilibre naît naturellement de la rencontre entre offre et demande : chaque unité produite trouve preneur, chaque euro investi répond à un besoin réel, et le prix reflète le coût marginal de production.

Quelles conséquences ? Une baisse des prix pour les consommateurs, une pression à l’innovation permanente sur les entreprises, la disparition progressive des situations de rente. Au point d’équilibre, le surplus global, ce bénéfice partagé entre consommateurs et producteurs, atteint son maximum. Les courbes d’offre et de demande se croisent, traduisant en temps réel les ajustements de chaque acteur aux signaux du marché.

Dans ce scénario, la détermination du prix exclut toute manipulation. L’élasticité prix opère : une variation de prix entraîne aussitôt une réaction des quantités offertes et demandées. Le marché concurrentiel agit en révélateur, aiguillonnant la qualité des produits, poussant sans cesse à l’amélioration. Pourtant, la théorie se heurte au réel : les informations circulent imparfaitement, les entreprises multiplient les stratégies pour contourner les règles, et les frictions économiques persistent. Malgré tout, ce modèle reste le cap, la référence pour l’analyse et la décision.

Comprendre les limites et les enjeux économiques de ce modèle théorique

La force de la concurrence pure et parfaite réside dans sa cohérence, mais elle se heurte à des obstacles majeurs dès qu’on l’affronte au terrain. Jamais un marché réel ne colle entièrement à ce modèle. Les externalités, pollution, effets de réseau, innovations, échappent à la logique stricte des prix. Quant aux biens publics, impossibles à exclure ou à rationner, ils défient toute tentative de fixation d’un prix d’équilibre.

Regardez comment le monopole ou l’oligopole changent la donne : le pouvoir de marché se concentre, la détermination des prix s’écarte de la logique concurrentielle, le surplus consommateur s’effrite. Dès qu’apparaît la concurrence monopolistique, la différenciation et l’innovation bousculent la mécanique, mais le risque de pratiques anticoncurrentielles monte aussi. La théorie oublie la rationalité limitée : dans la vie réelle, les agents n’ont jamais toutes les cartes en main pour décider parfaitement.

C’est là que la régulation économique entre en scène. La Commission européenne comme l’Autorité de la concurrence surveillent les abus, contrôlent les concentrations, agissent pour maintenir des marchés ouverts. L’intervention publique vient réparer les défaillances, garantir de la concurrence là où elle s’étiole. Politiques et sanctions évoluent au gré des défis, de la surveillance des aides d’État aux sanctions contre les ententes.

Trois points résument les défis actuels :

- Concurrence imparfaite : elle façonne l’économie réelle, bien loin du modèle idéal.

- Régulateur : il joue un rôle décisif pour préserver l’équilibre et défendre l’intérêt du consommateur.

- Enjeux contemporains : la montée des grandes plateformes numériques, l’émergence de nouveaux monopoles, la multiplication des produits de substitution bousculent les règles du jeu.

Face à ces réalités mouvantes, la concurrence pure et parfaite demeure un repère, plus qu’une destination atteignable. Sa force ? Offrir un horizon, un point de fuite, pour penser et repenser la régulation des marchés. Qui sait ce que l’économie numérique inventera comme nouveaux défis demain ?